發布日期:2022-07-14 點擊率:26

就是人類體驗升級的歷史

制造商對于產品增值部分的理解,構成了工業進化歷史中,留給一代又一代的消費者最為鮮明的時代烙印。

最早的時候,產品的物理功能,就是一切。產品甚至連一個說明手冊都沒有——即使在現在,偶爾仍能看到這類輕浮的產品。

在工業化的漫長歲月中,注重產品的使用、功能講解和維修的印刷手冊,成為一個典型工業品的標配。當年西門子汽輪機漂洋過海運到中國來的時候,隨行的幾箱子操作與維修手冊,給中國工業帶來巨大的震撼。在工業服務的近百年當中,產品說明與維修指南,成為體現行業成熟度的一張簡單的試紙。

然而對于復雜產品而言,由于操作、維修和備件手冊,都是供應商不同部門編寫的,這像是不同語言的人坐在一起討論問題,給終端用戶帶來了巨大的煩惱。在二十世紀80年代,美國軍方帶來了全新的想法。為了減少傳遞技術數據的混亂,提高武器系統的后勤保障能力,美國國防部和工業界聯合進行調研,導致了交互式電子技術手冊IETM(Interactive Electronic Technical Manual)的誕生。作為一種標準化的方法來管理技術出版物,IETM使得產品的備件、維修、日常運行都能采用單一的數據源,加上良好的交互性,傳統紙質技術手冊的靜態知識表達,開始走向采用文字、圖形、音頻和視頻等多樣化的表現形式。

而隨著工業進入數字化和物聯網的時代,工業領域的知識服務,尤其是售后服務,將進入一個全息時代:讓工業服務的知識可視化。在這樣一個時代,全新的主角正在登場,已經誕生了二十年多年的AR(增強現實)技術終將成為主角。借助于AR增強現實,人,終于可以用最自由的體感互動的方式,進入一個“產品即服務”的全息工業時代。

產品服務系統的三個階段

產品服務系統,意思是指“產品即服務”。它標志著產品的設計、制造和最后的服務,將打破界限之分,放在同一個系統內考量。在中國,有一個更加輪廓鮮明的名稱:服務型制造,或者更大一點的語境“生產性服務”。

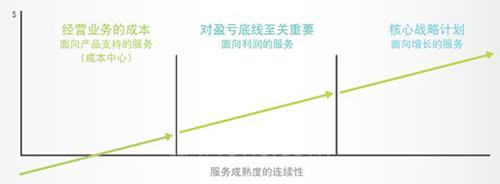

大多數企業正在意識到,產品生命周期支持戰略正發生快速演進。產品服務系統的發展,可以分為三個階段:成本中心、利潤中心和戰略中心。實際上,隨著數字工業的到來,最早的售后服務(往往也是成本中心),將不僅僅可以成為利潤中心,更重要的是,其價值開始向前端的設計與制造互動,成為真正意義上的產品生命周期戰略。

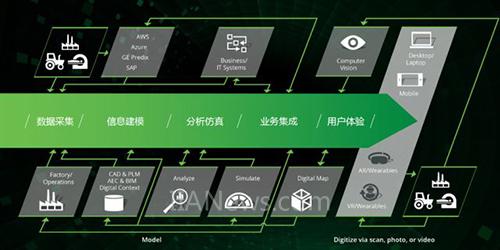

圖1 產品服務系統是全程設計

在這個意義上,售后服務的“后”這個聽上去就像個累贅的詞語,將逐漸退出歷史舞臺,“產品即服務”之曲,開始在業界哼唱。

在產品服務系統的第一個階段:面向產品提供支持服務。產品一次性售出后,就幾乎完成了價值的全部;服務部門是以非常被動地方式工作,主要是維修或更換損壞的產品。服務中心主要關心的是最大程度地降低成本。

圖2 產品服務系統的三個階段

第二個階段則進入了面向利潤的服務。由于一些產品(如航空發動機)存在著復雜的售后服務,客戶需要完整的解決方案。先知先覺的制造商,將其產品支持和服務機構轉變為利潤中心。在這樣做時,這些公司優化了其支持流程,重新定義服務的角色,優化了資源和備件的利用率。在整個生命周期向客戶提供操作員指南、維修步驟和維修手冊形式的服務信息,可以獲取不菲的利潤。

第三階段:面向增長的服務。美國咨詢公司IDC意識到,產品服務系統(Product-Service-System)正在成為先進制造的一個全新的范式。以長期的產品支持和服務為中心開展差異化競爭的公司,開始將自身轉變為由服務推動的企業: 服務收入占總收入的 50%以上。

這個階段意味著,服務與制造不再分離,而是作為一個企業級的戰略,結合在一起。服務和支持的質量,一開始就成為產品設計的核心要素。

在傳統工業的時代,已經賣出的產品,基本就是一個“產品孤兒(點擊閱讀)”。產品生產之后,對于制造商而言,它基本就是消失了,不管它今后的情況是什么。一年、三年質保期是它若有若無的唯一紐帶,而且“質保期”聽上去,就像是和睦家庭里的一個麻煩。而在產品服務系統,產品孤兒變成一個寶貝,產品在、服務在;服務在、利潤在。

物聯網的發展,使得產品可以和制造工廠緊密地聯系在一起。洞察售出產品的動態,將成為制造商新的利潤保障。持續追蹤和關注出廠的產品,終生用戶成為最大的戰略重點。“質保期”將幾乎終生有效,甚至最后都會被遺忘。

全息工業時代:體感分發知識

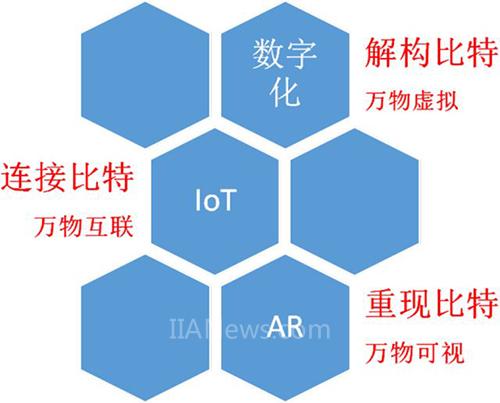

產品服務系統的崛起,依賴于同時發生的三大技術:數字技術、物聯網IoT和增強現實AR。數字工業的浪潮啟動了一個新時代。數字化解構了比特,使得萬物虛擬化;物聯網連接了比特,使得萬物互聯;而AR技術則重現了比特,使得萬物可視。

圖3 全息工業時代的三種技術

(Source:作者原創)

AR是一種最為讓人心醉的技術,因為它是人與萬物連接的界面,讓聽起來令人激動的“萬物互聯”,以一種活靈活現的方式戲劇性地展現出來。萬物互聯、萬物數字化所形成的浩浩蕩蕩的比特洪流,終于可以看見!

AR才是終端之王。

圖4 萬物互聯 AR為王

界面,是一種人們無法拒絕的自然之物。使用增強現實AR,能夠把工業現場的措施、行動和展現以全息影像的方式展示在工程師的面前,從而可以跨越距離的、時間的和范圍的限制,各個團隊可以使超越時間和空間的限制一起合作,讓產品設計有了一種在虛擬環境中得以實現,而且還可以將全息服務拓展到遠程的培訓、遠程的使用。

AR是一種超級界面,它是一種人類用體感控制世界的全新規則。AR不僅僅可以擺脫了雙手,而且可以用全身的體感,來操控這個豐富的世界。物聯網則拓展了這種體感施加于萬物的能力,萬物互聯有了最終的歸宿。而在其他各種場合,那些萬物數字化的源頭(包括用于產品研發設計的計算機輔助設計CAD/仿真CAE),源源不斷所釋放的數據,正在重構了一個令人倍感震驚的可視化世界。

云朵重新卷聚,這預示著全息工業時代的到來。在這個時代,IoT和AR變成了包大人永遠不想離開的“王朝馬漢”。

一圖勝千言,一感勝百圖

工業化為什么難?難在工業化所需要的知識不可見,知識傳遞非常困難,“有用的知識”(如經驗)尤其難以傳承。而只有將知識加載在對應的場景中,知識才是真正有價值的。知識無法順利加載在場景應用上,是一個影響工業發展的歷史性困惑。

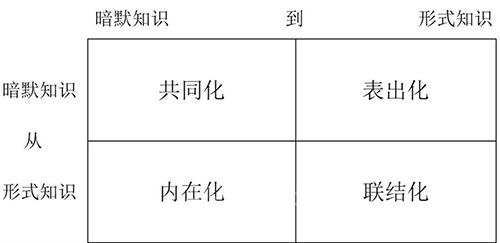

享有“知識運動之父”的日本野中郁次郎曾提出著名的知識轉換形式。其中暗默知識——“只可意會、不可言傳”的那些知識——如何“表出化”,形成可以把握的“形式知識”,是一個企業進行知識傳遞最難的過程。而產品服務系統中,服務正是包含大量暗默知識的場景集合。

圖5 知識變換的模式

隨著AR的誕生,知識管理的思路,終于可以換個軌道打散重來。人們可以通過實時應用中的可視化場景,“看到”那些暗默知識形成逐步的引導。這背后是一種全新的知識管理理念——只是知識不再試圖以任何其他形式編碼,而是以人們最熟悉的自然界面方式發生。

一種場景式的全息體感用例(已經不能叫做手冊了),正在代替流行了幾百年的技術手冊,三維可視化、可以采用體感控制的全新服務正在誕生。通過AR,不同的使用者可以分享體驗。如何對產品進行3D設計,產品如何維修,各種操作視頻、各種防錯步驟,都可以輕松分享。

圖6 工業全息時代的體感分發

產品的各種操作都變得無比簡單。如果需要修理一輛哈雷摩托車,只需透過裝有軟件的iPAD,就可以掌握非常詳細、非常豐富的摩托車的各種內容。點擊輪胎圖片,就可以看到輪胎的磨損情況。如果需要更換,點擊相關按鈕,就會出現更換輪胎的教材。而且可以直接按照三維空間的指示,一步一步地更換輪胎。

從文字時代,到讀圖時代:可視化的參數和統一的數據源,大大提高了檢索效率和服務的效率;而在全息工業時代,人們從讀圖時代,進入到體感時代。暗默知識,終于打開了一個縫隙,知識的光線紛涌而出。

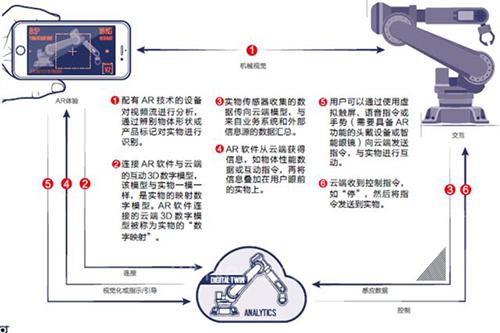

圖7 AR的工作原理 (source:HBR)

只可意會、不可言傳終于找到了全新的圖景,那就是不再借助于“語言”,而是借助于身體的示范。AR技術悄然打開了一個知識的暗盒。暗默知識正在出竅。

AR界面新主義

隨著物聯網和AR這兩種技術的融合,意味著,產品服務系統,將出現一個超級界面:它重新在人與物之間,定義了一個全新的界面。這個界面將打破數字空間與物理世界的界限,使得數字比特與物理原子的關系,變得從來不曾如此親密和完美,它們可以自由地相互切換。

這一切,是通過將物理產品建立以模型為基礎的數字孿生,從而實現全新一代的連接技術。使用了數據孿生,這個能夠讓人們以一種展示屏的方式了解到數字的洞察。

而AR,則是這個隱形界面的顯影劑。它能夠把數據和洞察直接從計算機的屏幕上抓出,并且能夠讓設計師進入物理設計。它通過增強的技術,把整個數字世界展現給你。

圖8 AR的各種界面

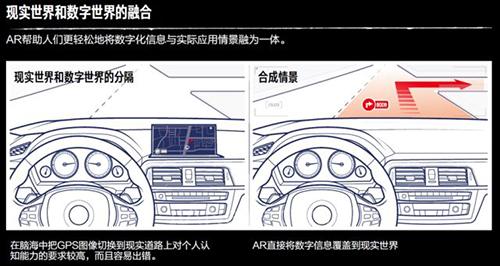

未來制造的展望是什么?IOT能夠讓從“萬物互聯”,將物理世界帶入到數字世界;而AR則能夠讓人們的感官,帶入到物理實體當中,使得“萬物可視”。數字世界與物理世界的區分將不再重要,二者的互動,才是最重要的。

這就意味著,工業進入了一個全息時代,“界面為王”將真正主宰了整個制造業的設計、運營、維護和服務。

圖9 AR的應用場景

操作與維修,都變得再簡單不過了。大部頭手冊與使用指南,終于成為永久的過去。交互式技術手冊IETM,也成為AR最為恰當的跳板之一。

在“界面為王”的時代,通過數字孿生的可視化表達,人們可以開始對物理世界有著非常清晰的洞察,時空都被壓縮到一個視點之中。

從這個角度來看,走在物聯網最前沿的一個傳統PLM公司PTC,成為“產品服務系統”的一個最佳演化樣本。它在2005年收購的技術出版軟件ArborText實現IETM交互設計,將產品的手冊服務提升到一個高度;隨后收購產品備件服務方案Servigistics,進入到產品服務領域;并購物聯網ThingWorx平臺形成一個機器連接的全新局面;到2016年底最終從高通手中收購的VR/AR軟件Vuforia,再加上原有的CAD/PLM軟件所天生具備的數據源頭和數據容器,五種缺一不可的利器,終于在全息工業時代,形成了一個相互遞進的邏輯閉環。

這是 “產品服務系統”一個極致的精煉。

產品服務系統,不是簡單的“產品加服務”,而是基于一種產品永遠在線所形成的“隨時界面”而主導的思維。由于AR 用戶界面是以軟件為基礎,且通過云進行部署,它可以輕松地進行個人定制并持續迭代改進。這種“軟件定義功能”的方式,大大降低了AR 的邊際成本,而且由于淘汰了傳統的按鈕、開關和顯示器,企業也可從中節省制造成本。

圖10 AR引導安裝

這勢必會影響下一代產品的設計,甚至可以實時為遠程產品增加一些新的特點;而就服務而言,則可以主動出擊,預期產品會出現什么樣的問題,也不需要再退回到工廠進行修改或提供維修。甚至可以預測到未來產品的樣子是什么。

剛剛露頭的“工業全息時代”,為各行各業的產品制造商敲響了長鳴警鐘,每一個制造商都需要擁抱以AR技術為基礎的下一代用戶界面,它對競爭地位帶來的顛覆性影響,正處在一個等待爆發的前夜。

工業斷層與界面主義:哈佛商業評論的新主張

人機關系一個最重要的話題就是“界面”,而增強現實AR是很好的紐帶。本質上,AR將數據和分析轉化為成像或動畫,并將其疊加到現實世界中。AR是一門專門的技術,它可以使得機器能力更加強大,它可以幫助人能夠不斷的了解技術的進步。

《哈佛商業評論》中文最新一期刊登了管理大師邁克爾波特和PTC的CEO Heppelmann聯合發布的文章《管理者的AR指南》。普通用戶可以下載這篇文章,只需要借助簡單的手機APP,就可以看到紙面上跳出來真實運轉的機器人,和機器人的數字孿生模型在不斷地跳閃著工作狀態。

這種虛擬和現實的邊界越來越模糊的場面,讓人倍感困惑而又急于尋找答案。人類知識傳遞,將再也不是一個默默的閱讀和面對面的交流,而是一種全新的“體感體驗”。書里面真的可以體驗迪斯尼般的夢幻城堡嗎?“書中自有顏如玉”,可以一見鐘情嗎? “書中自有真廠房”,每一條流水線都可以借助AR的世界,自由打開與折疊?

《哈佛商業評論》談到,“人類已掌握極為豐富的數據,然而數字世界與應用這些數據的物理世界之間,橫亙著一道天然斷層。人類生存的現實世界是3D狀態,但指引我們做出決策的數據卻囿于2D的頁面和顯示屏上 。”

圖11 《哈佛商業評論》

打開工業斷層的正是依靠物聯網和增強現實,從而實現“萬物互聯、萬物可視”,這也使得“產品服務系統”成為制造業的標配。而基于界面主義的全息工業時代,正在大踏步走來。

本文轉自公眾號:知識自動化